サ高住と有料老人ホームの違いは?入居条件や費用など徹底比較

記事公開日 2023/10/12

記事公開日 2023/10/12

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)と有料老人ホーム。どちらも人気の施設ですが、サービス内容や費用、入居条件などが異なります。

この記事では、サ高住と有料老人ホームの違いや特徴を解説します。

目次

サ高住と有料老人ホームの主な特徴

サ高住と有料老人ホームの違いを細かく見ていく前に、それぞれの主な特徴を紹介します。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)

サ高住とはサービス付き高齢者向け住宅のことで、高齢者のためのサポートがついた住宅です。

サ高住には、自立した高齢者を主な対象者とした「一般型」と、介護を必要とする高齢者を対象とした「介護型」の2種類があります。

サ高住(一般型)

一般型のサ高住は自立に近い高齢者を主な対象としているため、介護サービスの提供はありません。義務付けられているサービスは、入居者の安否確認と生活相談の2つです。

住宅内は高齢者が暮らしやすいようバリアフリー設計になっています。

サ高住のうち90%以上が一般型です。そのため、この記事では基本的にサ高住(=一般型)として紹介していきます。

サ高住(介護型)

介護型は、特定施設入居者生活介護の指定を受けたサ高住です。特定施設のサ高住では住宅による介護サービスの提供があり、介護付き有料老人ホームと同じようなサービスを受けられます。

ただし介護型のサ高住は数が少なく、すべてのサ高住のうちわずか8%程度しかありません(2020年時点)。

有料老人ホーム

有料老人ホームには、「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の3種類があり、それぞれサービス内容などが異なります。

介護付き有料老人ホーム

施設スタッフによる24時間の介護を受けられる施設です。食事介助・入浴介助などの介護サービスを受けながら生活できるため、要介護度が高くても安心して過ごせます。

介護職員や看護師といった施設スタッフの割合や、設備に関する一定の基準をクリアした施設が、介護付き有料老人ホームとして登録できます。

住宅型有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームと異なり施設スタッフによる介護サービスはありません。食事提供や掃除などの生活支援が主なサービス内容となります。

介護サービスを受けるためには外部の介護事業所と別途契約が必要です。

健康型有料老人ホーム

介護を必要としない高齢者を対象とした施設です。自立した生活が楽しめるよう、トレーニングジム、プール、カラオケルームなどの設備が整っている施設もあります。自立した高齢者が対象のため、介護が必要になると退去が必要です。

健康型有料老人ホームは全国にわずかしかないため、この記事で紹介する有料老人ホームは主に介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームとなります。

サ高住と有料老人ホームの入居条件の違い

・60歳以上

・要支援または要介護の認定を受けた60歳未満

有料老人ホーム(介護付き・住宅型)

・自立

・要支援1・2、要介護1~5

※施設によって異なる

サ高住の入居条件は60歳以上もしくは要支援・要介護の認定を受けた60歳未満です。

介護付き・住宅型有料老人ホームの入居条件は施設によって異なり、要介護のみ、自立から要介護までなどさまざまです。

介護保険サービスを利用するなら65歳以上となりますが、必要なければ60歳以上などと入居できる年齢も異なることがあります。

サ高住・有料老人ホームともに、持病や認知症の症状などがあると入居できないことがあるため、入居条件の詳細は各施設への確認が必要です。

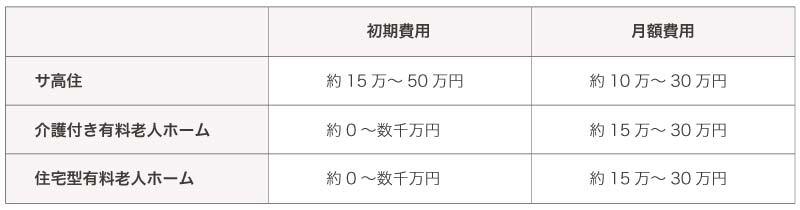

サ高住と有料老人ホームの費用の違い

サ高住や有料老人ホームを利用するには、入居一時金などの初期費用や、施設で暮らすための月額費用が必要です。その他にかかる費用としては、月額費用外で発生したサービス費、日用品などの雑費が考えられます。

各施設でかかる費用の目安は下記の通りです。

月額費用について更に細かく平均を出したPwC コンサルティング合同会社によるデータを、以下にまとめました。

なお、介護付き有料老人ホームのデータには介護型のサ高住がおよそ9%分含まれていることをご了承ください。また、以下は四捨五入した金額となります。

[初期費用]

入居時費用 0円

敷金・保証金 97,000円

[月額費用]

家賃相当額 59,000円

共益費・管理費 19,000円

食費 46,000円

光熱水費 2,000円

生活支援費、基本サービス費等 19,000円

月額費用合計 145,000円

[初期費用]

入居時費用 2,434,000円

敷金・保証金 95,000円

[月額費用]

家賃相当額 85,000円

共益費・管理費 60,000円

食費 51,000円

光熱水費 5,000円

生活支援費、基本サービス費等 5,000円

月額費用合計 20,6000円

[初期費用]

入居時費用 50,000円

敷金・保証金 45,000円

[月額費用]

家賃相当額 41,000円

共益費・管理費 24,000円

食費 41,000円

光熱水費 4,000円

生活支援費、基本サービス費等 2,000円

月額費用合計 112,000円

出典:PwC コンサルティング合同会社「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究報告書」

上記には介護サービス費の自己負担分が含まれていません。

要介護度などにより異なりますが、介護サービス費の自己負担分として5,000~35,000円程度が上記の金額にプラスされます。

月額費用の平均は、安い方から住宅型有料老人ホーム、サ高住、介護付き有料老人ホームという結果でした。

介護付き有料老人ホームは、住宅型やサ高住と比べると家賃や共益費が高めに設定されていることが多いようです。

初期費用

初期費用は、サ高住で敷金、有料老人ホームで入居一時金が必要となることが多いでしょう。

敷金はおよそ数十万円ですが、入居一時金は高ければ数千万円以上にもなるため、初期費用は入居一時金がかかる有料老人ホームのほうが高い傾向にあります。

サ高住では基本的に入居一時金はありませんが、敷金などの費用がかかります。考え方としては通常のアパートやマンションを借りるときと同じで、家賃の数カ月分です。何カ月分なのかは住宅によって異なります。

一方、有料老人ホームでかかる入居一時金は家賃の前払いに相当する費用です。金額は施設ごとにまちまちで、0円から1億円をこえる高級有料老人ホームまであります。

有料老人ホーム 3つの支払い方式

家賃の支払い方式には全額前払い方式、併用方式、月払い方式の3種類があります。

家賃を全額前払いするのか、一部を前払いして残りは月々支払うのか、月払いのみにするのかの違いで、入居一時金0円のプランは月払い方式にあたります。

以下は支払い方式の一例です。

全額前払い方式 入居一時金100% + 月額家賃0%

併用方式 入居一時金50% + 月額家賃50%

月払い方式 入居一時金0% + 月額家賃100%

入居一時金0円の場合は初期費用をおさえることができますが、そのぶん月々にかかる費用が高くなります。入居期間が長くなると入居一時金0円のほうがトータルの支払額が高くなることもあるので注意が必要です。

手持ちの資金や年金などの収入によって、支払いやすい方式を選択する必要があるでしょう。

月額費用

月額費用の内訳には主に下記の項目があります。

・共益費・管理費

・食費

・光熱水費

・生活支援費、基本サービス費

・介護サービス費

家賃

有料老人ホームとサ高住の月額費用で大きく差が出やすい項目のひとつです。

サ高住では基本的に入居一時金がかからず、月々の家賃が必要です。一方で有料老人ホームは、入居一時金によって月々の家賃が変わります。

入居一時金には将来に渡った家賃が含まれているため、全額を前払いした場合には月々の家賃を支払う必要はありません。

つまり、入居一時金が0円であれば、月々家賃が発生します。また、入居一時金の金額が低い場合には、足りない分の家賃が発生します。

共益費・管理費

共益費や管理費は、共用部分を維持するための管理や消耗品の交換などのために必要な費用ですが、その内訳は施設によって異なります。

介護付き有料老人ホームでは、共益費・管理費が高めに設定されることが多いようです。

光熱水費、食費など

食費や光熱水費に関しては、サ高住と有料老人ホームに大きな差は見られません。

食費は、施設種類ではなく各施設によるこだわりの違いで費用に差が出ることが多いといえます。たとえば食材にこだわりがあれば、そのまま食費に反映されます。

生活支援費、基本サービス費

生活支援費、基本サービス費はサ高住が高い傾向です。

内訳は施設により異なりますが、サ高住では主にフロント業務や生活相談、安否確認のための費用に充てられることが多いでしょう。

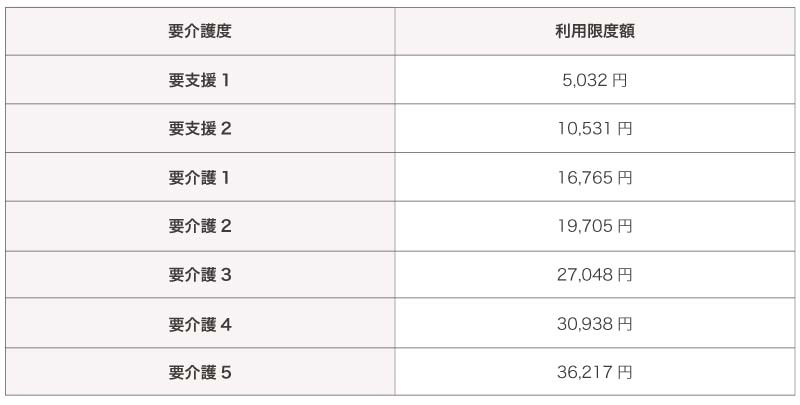

介護サービス費

サ高住や住宅型有料老人ホームでは、施設による介護サービスの提供がありません。利用する際には外部の事業所と契約します。

そのため、その人の身体状態や希望によってかかる費用は異なり、利用が少なければ安く、多ければ高くなります。

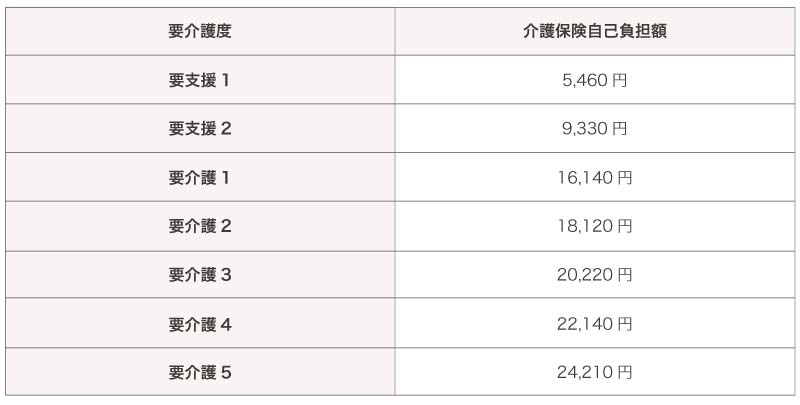

■サ高住・住宅型有料老人ホームの介護サービス利用限度額(月額)

*1単位10円、1割負担の場合

一方で、介護付き有料老人ホームでは施設による介護サービスの提供があり、要介護度によって1日当たりの介護サービス費は決まっています。

■介護付き有料老人ホームの介護サービス費(月額)

*1単位10円、1割負担の場合

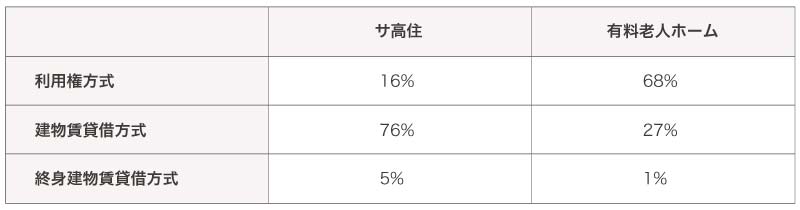

サ高住と有料老人ホームの契約方式の違い

サ高住や有料老人ホームに入居するための契約方式には、「利用権方式」「建物賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」の3種類があります。

利用権方式

終身にわたって施設を利用できる権利が得られ、介護サービスなども一体となっている契約です。

有料老人ホームのほとんどが利用権方式で、入居者が亡くなるとその権利は消滅します。この契約は入居者本人に限られ、譲渡や相続はできません。

建物賃貸借方式

借地借家法が法的な根拠となっており、月々の家賃や管理費を支払って居住する契約です。利用権方式とは異なり、介護サービスなどの契約は別となります。

マンションやアパートの賃貸とさほど変わらない契約方式ため、住み替えしやすいメリットがあります。

終身建物賃貸借方式

建物賃貸借方式と同様に月々の家賃や管理費を支払って居住する契約です。「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいており、契約者が亡くなった時点で契約終了となります。

サ高住・有料老人ホームの契約方式の割合

2013年に国土交通省がまとめた資料によると、サ高住では建物賃貸借方式が、有料老人ホームでは利用権方式がもっとも多くなっています。

利用権契約が多い有料老人ホームでは終身利用を目的とする方が多い一方で、建物賃貸借方式が多いサ高住では「特養に空きが出るまで」など短期間の利用もしやすい傾向です。

出典:国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 とりまとめ 参考資料」

サ高住と有料老人ホームのスタッフの人員配置・設備の違い

サ高住と有料老人ホームでは人員配置や設備の基準も異なります。

ここでは、各施設における人員配置や居室設備、共用設備の違いについて解説します。

主な人員配置基準

以下のいずれか

社会福祉法人・医療法人等の職員、介護福祉士、社会福祉士など

介護付き有料老人ホーム

管理者:1人

生活相談員:100:1

看護・介護職員:3:1

機能訓練指導員:1人以上

計画作成担当者(介護支援専門員):1人以上

住宅型有料老人ホーム

入居者数やサービス内容に応じて以下を配置

管理者、生活相談員、栄養士、調理員など

サ高住では、社会福祉法人や医療法人、指定居宅サービス事業所などの職員、もしくは介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)などの有資格者が、安否確認と生活相談サービスのために日中は常駐しています。

介護付き有料老人ホームは介護を提供する施設のため、介護・看護職員をはじめ生活相談員やケアマネジャーなどの職員が充実しています。介護型のサ高住も同様の人員配置基準です。

一方で、住宅型有料老人ホームには法令上の規定がありません。ただし標準指導指針(局長通知)により、入居者の人数やサービス内容に応じた職員を配置する必要があります。

施設では最低限の人員配置基準が決められていますが、定められた人数以上に職員を充実させている施設もあります。職員数や専門職の種類が多ければ、それだけ充実したサービスがあるということです。

設備基準

居室の広さや設備に関しても、それぞれに最低限の決まりがあります。

[居室]原則25㎡以上(条件により18㎡以上)

・トイレ、洗面所

[共用設備]

・キッチン、浴室、収納

※各居室に設置されていれば不要

有料老人ホーム

[居室]13㎡以上

[共用設備]

サービス内容に応じて以下を設置

・食堂、機能訓練室、医務室、談話室等など

※以下は各居室に設置されていれば不要

・浴室、トイレ、洗面所

上記は最低限の基準です。居室を広くしたり、設備を充実させたりするなどの工夫をするサ高住や有料老人ホームもあるため、詳細は各施設に確認する必要があります。

サ高住と有料老人ホームのサービス内容の違い

サ高住と有料老人ホームでは、提供するサービスにも違いがあります。

ここでは、介護サービスと医療的ケア、その他サービスについて解説します。

介護サービスの違い

介護付き有料老人ホームでは介護サービスの提供があり、施設による24時間の介護を受けられます。少しだけ手伝ってほしいなどの要望にも応えやすい環境でしょう。

一方、サ高住と住宅型有料老人ホームには介護サービスの提供がなく、必要な場合は外部の事業所と契約します。訪問介護やデイサービスなどが併設された施設もありますが、利用する事業所は入居者自身で選べます。

医療的ケアの違い

医療的ケアが受けられるのは、看護師や介護士の配置が義務付けられている介護付き有料老人ホームです。

胃ろうを含む経管栄養やたんの吸引、ストーマの処置、褥瘡の処置、酸素療法など、多くの医療的ケアが可能な施設もありますが、施設によって対応の有無は異なります。

介護職員は基本的に医療的ケアを提供できませんが、介護福祉士や一定の研修を受けた職員であれば経管栄養やたんの吸引が可能です。その他、軽微な傷の処置やガーゼ交換なども対応できます。

サ高住や住宅型有料老人ホームでは、訪問看護サービスを受けられます。利用する際には対応可能な時間などを確認しておくと安心です。

なかには医療法人が運営、またはクリニックを併設する施設もありますが、治療が必要な体調不良やケガをした際には医療機関への受診が必要です。

その他サービスの違い

サ高住で義務付けられているサービスは、安否確認と生活相談です。安否確認には、直接顔を合わせたりセンサーで間接的に確認したりする方法があります。

有料老人ホームでは、掃除などの生活支援サービスが提供されます。

食事の提供やレクリエーションは多くの施設で行われますが、その内容は施設ごとに異なります。

サ高住と有料老人ホームはどちらも民間の事業者が運営しているため、サービス内容には施設ならではのこだわりが出るものです。

たとえば、レクリエーションやクラブ活動に力を入れていたり、リハビリが充実していたりなどです。

高級な施設であれば、露天風呂やカラオケルームなどが備わっていたり、シェフを起用した高級志向の食事を提供したりするようなところもあります。

また、オプションのサービスとして掃除や買物代行、理美容、各種手続き代行、外出時の付き添いなどが別途料金で提供されることもあります。

サ高住と有料老人ホームの入居者の違い(要介護度・年齢・認知症)

サ高住と有料老人ホームでは、入居者の状態や年齢にも違いがあるのでしょうか。

ここでは、施設ごとの入居者の特徴について、「要介護度」「年齢」「認知症」の項目に分けて解説します。

要介護度の違い

野村総合研究所の報告によると、サ高住と有料老人ホームに入居する人の要介護度の割合は下記の通りです。

出典:野村総合研究所「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究報告書」

要介護度の平均値は住宅型有料老人ホームがもっとも高く、介護付き有料老人ホーム、サ高住と続きます。

住宅型有料老人ホームには基本的に施設による介護サービスの提供がなく、自立に近い人が主な対象者です。しかし、実際は要介護度の高い入居者がもっとも多くなっています。

一方、住宅型有料老人ホームと同様に自立に近い人を主な対象としているサ高住では、入居者の平均介護度が低い結果でした。

年齢の違い

サ高住と有料老人ホームに入居する人の年齢分布は下記の通りです。

出典:野村総合研究所「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究報告書」

サ高住と住宅型有料老人ホームは年齢層の分布や平均値が近く、同じくらいの年齢の入居者が多くなっています。

一方、介護付き有料老人ホームは平均年齢86歳以上の施設が71.6%にもおよびます。全体の平均年齢も87.1歳と高く、入居者の年齢層が高いことがわかります。

認知症の違い

サ高住と有料老人ホームでは認知症の入居者の割合にも多少の違いが出ています。

出典:野村総合研究所「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究報告書」

認知症は症状によって、もっとも軽いⅠからもっとも重いMの5段階に分かれています。

Ⅰは若干の認知症症状はあるもののほぼ自立して生活できる状態で、Mは自傷や他害、興奮状態などの症状が継続するため専門医療が必要な状態です。

サ高住は自立の割合がもっとも高く、Ⅲ以上の重度者の割合も有料老人ホームと比べて低いことがわかります。一方、有料老人ホームは、介護付き・住宅型ともにⅡ、Ⅲの順に割合が高い結果です。

認知症の症状があると入居できないサ高住や有料老人ホームもあります。そもそも認知症の人を受け入れておらず、入居後に発症したり症状が進んだりするようなケースも多いと考えられます。

サ高住と有料老人ホームの生活スタイルの違い

サ高住では一般的な住宅のように自由度の高い暮らしができます。

外出や外泊に制限がないことが多く、自宅と同じような生活を送りやすい環境です。介護が必要であれば日中はデイサービスなどに通うこともあります。

一方、有料老人ホームは1日のスケジュールが決まっていることが多く、スケジュール例は下記の通りです。

7:00 朝食

8:30 体温・血圧測定

9:00 入浴

11:00 体操

12:00 昼食

14:00 レクリエーション

15:00 ティータイム

18:00 夕食

20:00 自由時間

21:00 就寝

起床や食事の時間が決まっているため、規則正しい生活が送れます。適度な自由時間もあるため、読書や手芸など趣味の時間を確保することも可能です。

サ高住への入居がおすすめの人

サ高住は自由度の高い生活を送りたい人におすすめです。外出制限のないサ高住も多く、自宅とあまり変わらない生活を送れます。

キッチンや浴室がついた居室なら好きな時間に調理や入浴も可能のため、より自由度の高い生活ができるでしょう。

また、住宅がバリアフリーのうえ、安否確認・生活相談サービスを受けることができ、高齢者が安心して生活しやすい環境が整っています。

サ高住は自立に近い人に向けた住宅です。要介護者であれば介護型のサ高住や別の施設も選択肢になるでしょう。

有料老人ホームへの入居がおすすめの人

有料老人ホームは充実したサービスを受けたい人や介護が必要な人におすすめです。介護付き有料老人ホームなら施設による介護サービスを定額で受けられます。

また、有料老人ホームは1日のスケジュールが決まっていることが多いため、規則正しい生活を送れます。クリスマスや節分といった季節の行事が組み込まれているなど、外出の機会が少ない高齢者が季節を感じられるのもポイントです。

まとめ

サ高住と有料老人ホームでは、入居条件や費用、サービス内容などが異なります。

サ高住は自立に近い方の入居を想定しているため、基本のサービスは安否確認と生活相談のみとなり、介護サービスは提供していません。自由度の高い暮らしがしやすい住宅です。安心できる環境で自由度の高い生活を求める高齢者に適しているでしょう。

一方、有料老人ホームでは入居一時金が高額になることもありますが、費用に見合ったサービスが提供されており、不自由ない生活が可能です。介護付き有料老人ホームであれば施設による介護サービスの提供もあります。

現在の心身の状態、また将来の可能性も含めて、希望に近いサ高住や有料老人ホームを探してみてください。